Késako ?

La contamination des milieux aquatiques par la pollution diffuse correspond à la dispersion lente et étendue de substances indésirables sur une longue période.

Elle provient essentiellement de deux sources principales

1. Les rejets urbains

Lors des épisodes pluvieux, un mélange d’eaux usées et d’eaux de ruissellement est directement rejeté dans les milieux aquatiques. Ce phénomène concerne aussi bien les zones urbaines que les infrastructures de transport (routes, voies ferrées), où les polluants présents sur le sol sont lessivés vers les cours d’eau.

2. Les rejets agricoles

Ils comprennent principalement :

- Les pesticides, qui présentent une forte toxicité pour la faune et la flore aquatiques

- Les substances fertilisantes, notamment les phosphates et les nitrates

Les phosphates, moins mobiles dans le sol, pénètrent difficilement dans les nappes souterraines, mais sont souvent retrouvés dans les effluents des stations d’épuration et les réseaux d’assainissement, en raison de leur utilisation comme composants de détergents domestiques et industriels.

Les nitrates, en revanche, sont largement utilisés dans l’agriculture (engrais, effluents d’élevage). Ils peuvent traverser le sol, contaminer les nappes phréatiques et sont l’une des principales causes du phénomène d’eutrophisation des milieux aquatiques, entraînant une prolifération excessive d’algues et une dégradation de la qualité de l’eau.

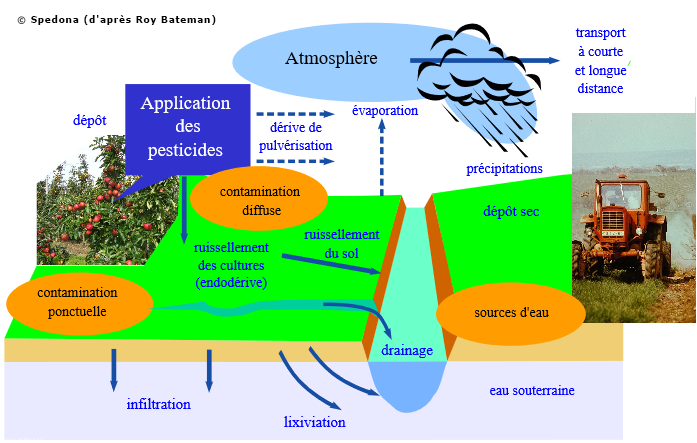

Lessivage, ruissellement, infiltration : les phénomènes naturels favorisant la pollution diffuse

L’infiltration est un processus par lequel les substances migrent verticalement à travers le sol pour atteindre la nappe phréatique. Ce phénomène est amplifié lors d’épisodes pluvieux, provoquant le lessivage de l’azote.

Le ruissellement, quant à lui, est favorisé par une forte pluviométrie : les molécules, déposées sur les sols, sont entraînées par les eaux de pluie et déversées dans les cours d’eau. Ce mode de transfert concerne principalement les pesticides et les phosphates.

Enfin, lors de la pulvérisation des produits phytosanitaires sur les cultures, une grande partie des molécules se disperse dans l’air et peut retomber bien au-delà des parcelles cultivées, phénomène connu sous le nom de dérive atmosphérique.

Par ailleurs, la transformation des paysages, notamment le bétonnage et la disparition de la végétation liée à l’urbanisation, rend certains sols imperméables.

Cette imperméabilisation empêche l’eau de s’infiltrer et de bénéficier des capacités naturelles de filtration et d’élimination des polluants, surtout grâce à l’action des plantes.

Les solutions

Favoriser les bandes enherbées, les fossés végétalisés, utiliser des zones tampons humides et mettre en place des bassins de rétention constituent des mesures curatives efficaces pour limiter la pollution des eaux.

Cependant, il est indispensable d’agir à la source en réduisant les intrants par les actions suivantes :

➤ Changer les pratiques agricoles : des alternatives existent. L’utilisation préventive des produits phytosanitaires n’est pas une fatalité. L’État et les consommateurs ont un rôle clé pour soutenir les agriculteurs engagés dans des pratiques respectueuses de l’environnement et de la santé.

➤ Adopter un comportement écocitoyen : éviter de jeter des déchets ou de déverser des produits ménagers dans les réseaux d’eau pluviale afin de ne pas polluer les cours d’eau.

➤ Encourager les interdictions d’utilisation de produits industriels nocifs pour la biodiversité.

➤ S’informer et se former auprès des structures de sensibilisation à l’environnement, telles que les associations ou les collectivités locales.