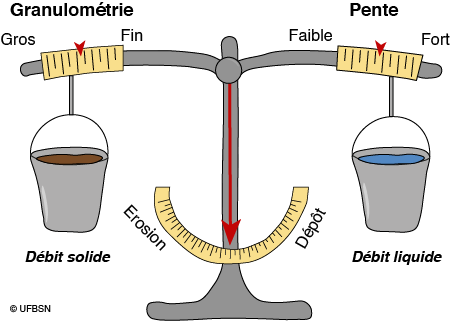

Principe de la dynamique fluviale illustrée par la balance de Lane (1955)

À l’état naturel, les cours d’eau évoluent continuellement au fil du temps. Leur profil se transforme, leurs tracés se déplacent : les rivières sont des milieux dynamiques et vivants. Cette dynamique fluviale joue un rôle essentiel dans la régulation naturelle des débits, dans le maintien de la qualité des habitats aquatiques et dans le bon fonctionnement des écosystèmes riverains.

La restauration de l’hydromorphologie est une priorité clé des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette notion regroupe plusieurs caractéristiques fondamentales qui déterminent la santé et la fonctionnalité des milieux aquatiques :

➤ Hydrologiques : il s’agit de la dynamique des débits, incluant les variations saisonnières et annuelles, ainsi que la connexion entre les eaux superficielles (cours d’eau) et les eaux souterraines, essentielle au maintien des débits d’étiage et à la qualité de l’eau.

➤ Morphologiques : cela englobe la forme physique du cours d’eau, notamment la profondeur, la largeur, la nature du substrat (type de sols et granulométrie), ainsi que la végétation rivulaire qui joue un rôle crucial dans la stabilisation des berges et l’ombrage du cours d’eau.

➤ Continuité écologique : la libre circulation des poissons et des autres espèces aquatiques (migrations, déplacements) ainsi que le transport naturel des sédiments sont indispensables à la préservation de la biodiversité et à la structuration des habitats.

Le profil longitudinal d’une rivière se compose d’une succession dynamique de zones d’érosion et de zones de dépôts. L’alternance de ces zones dépend de plusieurs facteurs tels que la pente, la granulométrie du substrat, le débit et les aménagements anthropiques présents.

Par exemple, dans les secteurs où la pente est forte, la rivière exerce une action érosive, arrachant et transportant des matériaux du lit et des berges. À l’inverse, lorsque la pente et la vitesse du courant diminuent, la rivière devient une zone de dépôt où les sédiments fins (sables, limons) se déposent, créant des habitats naturels spécifiques.

Les perturbations humaines telles que les ouvrages hydrauliques (barrages, seuils), les recalibrages ou l’artificialisation des berges peuvent altérer ces processus naturels, conduisant à une dégradation des fonctions écologiques du cours d’eau. C’est pourquoi la restauration hydromorphologique vise à rétablir ces dynamiques naturelles pour garantir un bon état écologique des milieux aquatiques, en accord avec les objectifs de la DCE.

05/03/2018 – Des cours d’eau en pleine forme

© Office français de la biodiversité

05/03/2018 – Restauration des cours d’eau

© Office français de la biodiversité