Les seuils et barrages sont des ouvrages qui créent une rupture dans le cours d’eau en formant une coupure transversale. Historiquement, ils ont été construits pour irriguer, exploiter la force hydraulique afin d’actionner les moulins, rendre certains cours d’eau navigables ou produire de l’hydro-électricité.

Aujourd’hui, la plupart de ces obstacles n’ont plus d’usage économique, mais continuent néanmoins de perturber le fonctionnement de nos hydrosystèmes.

Obstacles transversaux & continuité écologique

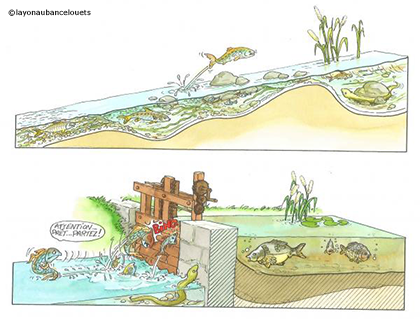

Ces obstacles bloquent le transport naturel des sédiments et freinent les migrations de la faune aquatique (poissons, insectes…). Or, de nombreuses espèces, qu’il s’agisse de petits poissons ou de grands migrateurs, doivent impérativement descendre et remonter le cours d’eau pour accomplir leur cycle de vie. Il s’agit d’un besoin vital. Certains poissons peuvent sauter, mais cela reste une minorité !

La capacité à franchir un obstacle dépend de nombreux paramètres : attractivité, vitesse d’écoulement, hauteur d’eau… En général, on considère qu’un seuil dont la hauteur de chute dépasse 30 cm pénalise la migration de la majorité des espèces. De plus, l’énergie dépensée pour franchir l’ouvrage ne sera plus mobilisable pour la reproduction. Les risques d’épuisement, de blessures, de prédation ou de propagation de maladies liés à la présence d’obstacles sont donc importants. Même de faible dimension, ces structures perturbent l’écologie du milieu et fragmentent les habitats.

Les obstacles modifient également l’hydromorphologie des cours d’eau en interrompant le transport sédimentaire. Les sédiments se bloquent en amont, entraînant un envasement du lit. Ne pouvant passer en aval, ils s’accumulent et perturbent la dynamique naturelle d’érosion et de transport propre au cours d’eau. Les seuils et barrage amplifient ainsi le phénomène de colmatage du substrat.

Par ailleurs, ces ouvrages modifient le régime hydraulique des rivières. L’eau retenue en amont s’évapore davantage, ce qui entraîne une hausse de température et favorise l’eutrophisation. En aval, l’eau relâchée peut provoquer un creusement vertical du lit et, si les berges sont fragiles, une érosion latérale.

Quelle que soit leur taille, les ouvrages transversaux constituent une rupture de la continuité écologique. Restaurer cette continuité est l’une des priorités pour atteindre le bon état des masses d’eau fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).

La restauration de la continuité écologique

Les différents acteurs de l’eau proposent des solutions adaptées à chaque cours d’eau en tenant compte des contextes techniques, financiers, historiques et écologiques.

Dans la plupart des cas, l’arasement de l’ouvrage (suppression totale du seuil ou de l’ouvrage) reste la solution la plus efficace et la moins coûteuse pour restaurer la continuité écologique.

Lorsque le barrage conserve un usage économique (hydroélectricité, meunerie…) ou présente un intérêt patrimonial remarquable, d’autres options peuvent être envisagées.

Parmi elles :

➤ Les rivières de contournement : de petits chenaux artificiels permettant aux poissons de contourner l’ouvrage et de rejoindre les zones indispensables à leur cycle de vie, tout en préservant l’usage et le patrimoine bâti.

➤ Les passes à poissons : un système de bassins ou de marches successives réduisant la hauteur de chute initiale en plusieurs petites chutes d’eau, plus facilement franchissables.

Cependant, les passes à poissons présentent plusieurs limites : elles ne rétablissent pas le transport naturel des sédiments, elles sont souvent sélectives (excluant les individus les moins performants), leur conception est coûteuse, et elles nécessitent un entretien régulier pour rester fonctionnelles toute l’année.

© FDAAPPMA 02

Seuil présent sur le Petit Gland, dans le département de l’Aisne,

après son 2e abaissement

© FDAAPPMA 02

Le Petit Gland à la fin des travaux d’arasement,

aujourd’hui entièrement libéré de l’influence du seuil

© FDAAPPMA 14

Vannage du Pont de l’Âcre avant l’installation de la passe à poissons,

dans le Marais de l’Aure inférieure (14)

© FDAAPPMA 14

Passe à poissons du pont de l’Âcre à la fin des travaux,

dans le Marais de l’Aure inférieure (14)

Les ouvrages hydrauliques et la continuité écologique en vidéo !

© France 3 Télévisions

12/11/2018 – Reportage France 3 sur la continuité écologique de l’Aisne et de l’Oise

© Maser Film

Ouverture du barrage de Condit, haut de 38 mètres, sur la rivière White Salmon,

le 26 octobre 2012 dans l’état de Washington

© Graie pôle Eau et Territoires

9/10/2014 – Épisode 7 Méli Mélo – « Tartare de sédiments ! »

avec Jacques Chambon et Franck Pitiot

© Graie : Pôle Eau & Territoires