Le lit des rivières est recouvert de sédiments. On distingue d’une part les sédiments minéraux, qui regroupent différents matériaux de tailles variables, allant des blocs rocheux pour les plus gros, jusqu’à l’argile ou aux limons pour les plus fins ; et d’autre part, les sédiments d’origine organique, issus de la mort d’organismes vivants (débris végétaux, particules fines organiques).

Le colmatage du substrat est un phénomène provoqué par le dépôt de particules fines de moins de 0.5 mm de diamètre, qu’elles soient d’origine minérale ou organique. Il s’agit d’un apport excessif de ces matériaux.

Dans les rivières, on observe une alternance naturelle entre zones de dépôt et zones d’érosion. Cette dynamique propre à chaque cours d’eau dépend de la pente, de la taille des matériaux et de la vitesse d’écoulement.

Seulement, certaines pressions d’origine humaine perturbent cette dynamique fluviale naturelle, augmentant la quantité de matériaux fins par rapport aux matériaux grossiers. Cela entraîne l’envasement progressif du lit des rivières, phénomène appelé colmatage du substrat.

Les conséquences sur les poissons

Le colmatage du substrat est un phénomène qui impacte profondément les habitats disponibles pour la faune aquatique dans nos rivières. Alors que la diversité des habitats est essentielle pour accueillir une grande variété d’espèces, le colmatage tend à uniformiser ces espaces.

Le substrat, composé de matériaux variés, est crucial pour de nombreuses espèces, notamment les insectes aquatiques, appelés aussi macroinvertébrés, mais aussi pour la reproduction de nombreux poissons.

Lorsque le substrat est colmaté, les espaces entre les éléments grossiers, appelés interstices, se bouchent progressivement. Cela favorise les espèces adaptées aux substrats fins au détriment de celles qui dépendent des substrats grossiers. Ce déséquilibre réduit la disponibilité des ressources alimentaires et diminue l’oxygénation de l’eau, affectant ainsi toute la chaîne alimentaire.

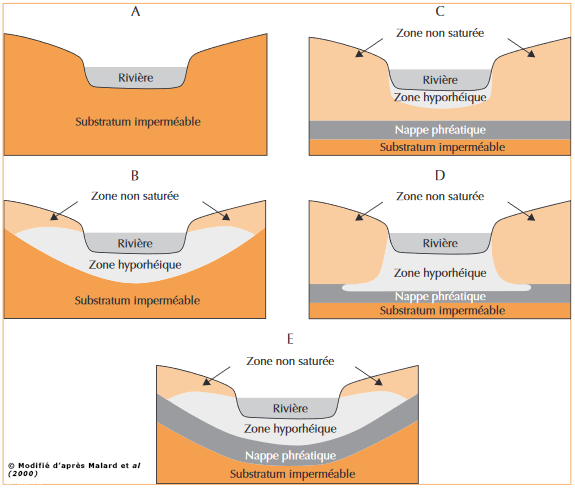

De plus, le colmatage modifie la structure et la stabilité du substrat, en réduisant les échanges naturels d’eau et de nutriments entre la rivière et la nappe phréatique. Le substrat devient alors imperméable, ce qui nuit à l’équilibre global de l’écosystème.

Protéger nos rivières de colmatage est donc essentiel pour préserver leur biodiversité et leur bon fonctionnement.

Les causes de l’intensification du phénomène

Le colmatage du substrat est un phénomène aggravé par plusieurs facteurs liés à l’activité humaine :

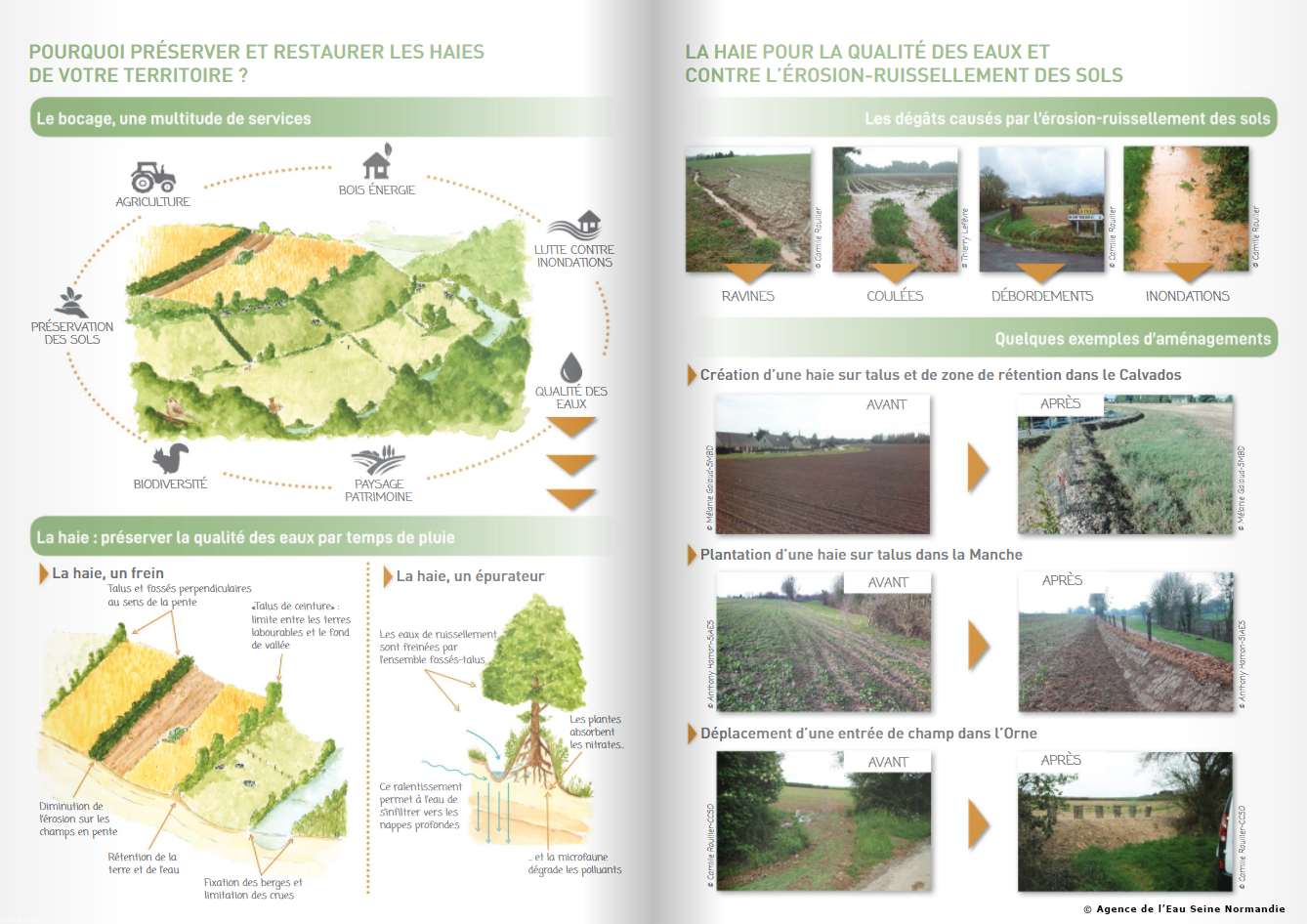

- L’érosion des bassins versants, souvent due à la déforestation et à l’intensification des pratiques agricoles, qui augmente l’apport de sédiments fins dans les rivières.

- Les ouvrages transversaux (barrages, seuils) qui bloquent le transport naturel des sédiments. En général, les sédiments grossiers s’accumulent en amont, tandis que seuls les sédiments fins en suspension traversent l’ouvrage et se déposent en aval.

- Les modifications de la dynamique fluviale naturelle, telles que l’endiguement des cours d’eau, l’extraction de granulats, la construction de barrages ou les rejets, accentuent ce phénomène.

Ces multiples causes rendent la gestion du colmatage complexe. Chaque année, des opérations de restauration de frayères sont menées pour permettre aux poissons d’accéder à leurs zones de reproduction.

Cependant, il est important de souligner que le colmatage du substrat peut aussi être un phénomène naturel, propre à chaque cours d’eau. Certaines zones sont naturellement ensablées ou envasées, ce qui participe à la diversité des habitats. C’est cette diversité qui est essentielle pour le bon équilibre des écosystèmes aquatiques.