Contexte du projet

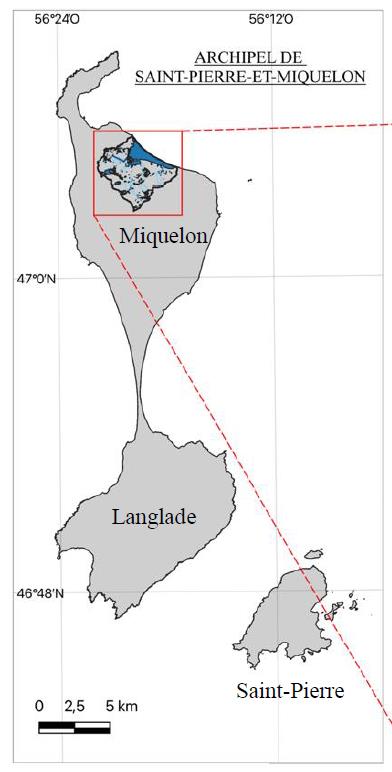

Situé au large du Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon forme un archipel de 242 km² composé de trois îles principales : Miquelon, Langlade et Saint-Pierre. Sur l’île de Miquelon, à l’est du grand ensemble Miquelon-Langlade (975), se trouve l’étang de Mirande. Cet étang côtier fait partie des six « Key Biodiversity Areas » (KBA) classées au niveau européen : des zones clés pour la biodiversité abritant des espèces menacées et des habitats rares.

Historiquement, l’étang communiquait naturellement avec l’océan. Au fil des décennies, l’érosion du trait de côte et les mouvements de bancs de galets, amplifiés par les tempêtes hivernales, ont progressivement refermé cette ouverture. L’aménagement d’une route dans les années 1950 a ensuite achevé de couper l’étang en deux, bloquant définitivement sa connexion naturelle à la mer.

Seul un chenal à l’est permettait encore une communication ponctuelle avec l’océan. Ce passage nécessite un entretien régulier de la Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer (DTAM) de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en restant sensible aux tempêtes hivernales. Durant la saison froide, l’étang se retrouvait isolé pendant plusieurs mois.

© FTPMA-SPM

Vue aérienne de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

© FTPMA-SPM

Vue d’ensemble du projet de l’étang de Mirande

© FTPMA-SPM

Localisation de l’étang de Mirande

Deux espèces amphihalines — dont le cycle de vie alterne entre eau douce et eau salée — dépendent de cet étang au fort potentiel piscicole :

➤ l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis)

➤ l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata)

La zone humide, ouverte au printemps et en début d’été, se refermait en automne, bloquant la remontée des poissons adultes vers leurs rivières d’origine. Leur cycle de vie ne pouvait s’accomplir, ce qui fragilisait durablement les populations. Depuis une dizaine d’années, les pêcheurs ont également observé une hausse marquée du parasite Posthodiplostomum sp., responsable de la « maladie des points noirs » dans plusieurs étangs de l’archipel. Ce parasite est particulièrement sensible aux variations de salinité.

Face à ce constat, la Fédération Territoriale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique de Saint-Pierre-et-Miquelon a lancé en 2022 un projet de reconnexion de l’étang de Mirande à la mer, via la création d’un grau fonctionnel (passage permanent entre étang et océan).

© Guillaume HEILIG

© Guillaume HEILIG

Canal creusé par la DTAM lors des crues pour évacuer l’eau vers la mer, côté étang (à gauche) et océan (à droite). Ce canal se referme régulièrement en fonction des marées et tempêtes

Objectifs du projet

Le projet consistait à créer un grau pérenne de la pointe nord de l’étang de Mirande à l’océan, soit environ 100 m plus au nord-est.

Il visait à :

🎯 limiter les interventions mécaniques sur ce secteur naturel fragile ;

🎯 assurer la continuité écologique entre l’étang et l’océan, nécessaire à l’accomplissement du cycle de vie de l’omble de fontaine et l’anguille d’Amérique ;

🎯 favoriser les échanges hydrologiques entre l’étang et l’océan selon les marées. Cela permettrait l’amélioration des capacités d’autoépuration de la masse d’eau et limiter les phénomènes de sédimentation.

Descriptif détaillé de l’action

I) CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DU GRAU

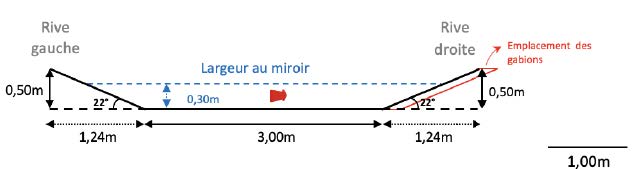

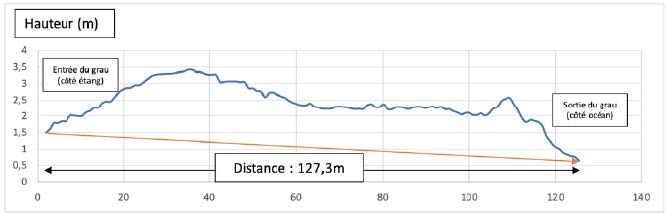

Les premières actions sur le terrain ont commencé durant le mois de mai 2023. Dans le cadre d’un stage de Master 2, les premières esquisses du grau ont été réalisées en partenariat avec un bureau d’études de géomatique et une entreprise de génie civil. Ces travaux consistaient en un tracé, d’une coupe et d’une pente.

© FTPMA-SPM

Projet initial pour le tracé du grau et de ses consolidations.

© FTPMA-SPM

Projet initial pour le tracé du grau et de ses consolidations.

© FTPMA-SPM

Projet initial pour le tracé du grau et de ses consolidations.

Le chantier de creusement du grau a eu lieu en juin 2023. Les aménagements de stabilisation, initialement prévus en gabions, ont été remplacés par un enrochement et des filets de conchyliculture revalorisés.

© FTPMA-SPM

Travaux de 2023 de creusement du grau.

Malgré ces efforts, les tempêtes hivernales de 2023 et 2024 ont partiellement comblé la partie sud du grau, située en bancs de galets, tandis que la partie nord, sur un sol tourbeux et sableux maintenu par la végétation, est restée stable. Un nettoyage et décomblement ont donc été réalisés au printemps 2024 par pelle large, suivi d’une finition plus précise pour affiner le lit du grau.

Les embouchures amont et aval ont été préservées pour éviter de vider excessivement l’étang et pourront être creusées rapidement lors d’interventions futures. Le lit du grau a été redessiné et les points de blocage identifiés, notamment les affleurements de roche mère, très durs, ont nécessité un découpage mécanique.

© FTPMA-SPM

Aval du grau au printemps 2024

© FTPMA-SPM

Amont du grau au printemps 2024

© FTPMA-SPM

Travaux de recreusement du grau au printemps 2024

Afin de finaliser le grau, une prise de contact avec le bureau d’études de géomatique et la DTAM a permis de définir de nouvelles côtes de creusement. Les travaux, menés en été 2024, ont permis d’approfondir la partie sud et de créer un bourrelet de galets à l’aval, garantissant la connectivité écologique aux heures de haute mer.

II) SUIVI DE LA BATHYMÉTRIE ET DE LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DE L’ÉTANG

La bathymétrie de la partie nord de l’étang a été réalisée en 2023. Elle sera répétée en 2025 et 2026, une fois le grau ouvert. Par ailleurs, des mesures de qualité de l’eau sont prévues au cours de l’année 2024, notamment durant l’été, afin de suivre l’évolution de l’écosystème après l’ouverture du grau.

III) SUIVI DES POPULATIONS D’OMBLE DE FONTAINE ET D’ANGUILLE D’AMÉRIQUE

🐟 Installation et fonctionnement du Riverwatcher

L’installation du Riverwatcher à l’étang de Mirande, avec la participation des agents du bureau d’études Fishpass, a nécessité de :

➤ gérer le niveau d’eau de l’étang, via des travaux conséquents d’ouverture de bancs de galets un mois avant l’intervention ;

➤ suivre les mouvements d’eau et adapter l’ouverture juste avant la mission ;

➤ aménager un batardeau dans la buse pour sécuriser l’installation.

Les conditions météorologiques le 11 et 12 juin 2024 ont été favorables, permettant à l’équipe de FishPass de poser le Riverwatcher. Les premières images d’ombles de fontaine ont été obtenues dès le 12 au soir, validant le fonctionnement du dispositif. Le Riverwatcher est alimenté par énergie solaire couplée à des batteries, offrant une grande autonomie. Il s’agit d’une avancée avant-gardiste, première du genre pour les territoires français.

© FTPMA-SPM

Buse accueillant le grau, avant travaux

© FTPMA-SPM

Ouverture du cordon de galets vers la mer par la DTAM, avant la pose du Riverwatcher

© FTPMA-SPM

Batardeau posé en amont de la buse avant l’installation du Riverwatcher

© FTPMA-SPM

Riverwatcher installé dans la buse le 11/06/2024

© FTPMA-SPM

Batardeau posé en amont de la buse avant l’installation du Riverwatcher

📍 Campagne de suivi par étiquetage

Pour l’été 2026, une campagne de suivi par étiquetage acoustique est prévue. Une dizaine de poissons seront équipés d’étiquettes de suivi au sein du réseau de Mirande, afin de :

➤ suivre l’utilisation de l’espace par les poissons marqués ;

➤ compléter les données obtenues par le Riverwatcher ;

➤ évaluer la fonctionnalité de la reconnexion écologique.

Cette campagne sera menée en collaboration avec les scientifiques de l’Ocean Tracking Network d’Halifax (NS, Canada).

Le responsable scientifique est M. Fabrice TELETCHEA, président du Conseil Scientifique Territorial du Patrimoine Naturel (CSTPN) de Saint-Pierre-et-Miquelon et maître de conférence à Nancy.

IV) SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ TERRESTRE DU BASSIN VERSANT DE L’ÉTANG

Une première campagne d’échantillonnage a été réalisée sur le bassin versant de Mirande pour caractériser l’arthropodofaune épigée à l’interface des milieux terrestres et aquatiques. Cette campagne s’est déroulée durant l’été 2023 et comprenait l’installation de 116 pièges Barber.

Les premiers échantillons de 2023 ont déjà permis l’identification d’une espèce jusque-là inconnue dans l’archipel : Caddo agilis. Le potentiel de cette approche pour enrichir la connaissance de la biodiversité locale n’est donc plus à démontrer.

Cette campagne a été reconduite à l’été 2024 (juillet), mais à une échelle spatiale plus restreinte, car plusieurs stations de 2023 ne correspondaient pas à une connexion effective entre milieux terrestres et aquatiques.

© FTPMA-SPM

Caddo agilis observé dans les pièges de tourbières autour du havre de terre grasse, issue de la campagne d’échantillonnage de 2023

Le projet a été cofinancé par l’Office français de la biodiversité, par la Fédération Nationale de la Pêche en France et par l’Université de Lorraine.