Les informations présentées sur cette page sont issues du site officiel de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), consulté le 25/07/2025 : https://iucn.org/

Qu’est-ce-que l’UICN ?

Créée en 1948 à Fontainebleau, au sein de la première aire naturelle protégée en France, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est l’une des plus anciennes et influentes organisations dédiées à la préservation de la nature et à la gestion durable des ressources naturelles.

Véritable interface entre les organisations non gouvernementales, les communautés scientifiques, les institutions publiques et les acteurs de terrain, l’UICN joue un rôle central dans la conservation de la biodiversité à l’échelle mondiale.

Elle s’appuie sur l’expertise d’un vaste réseau, composé de plus de 1 400 organisations membres (États, agences gouvernementales, ONG, etc.) et de plus de 16 000 experts scientifiques répartis dans différentes commissions thématiques (aires protégées, écosystèmes, espèces, droit environnemental, etc.).

Cette gouvernance hybride lui confère une légitimité scientifique, technique et politique.

© Le Blob

20/12/2017 – « U comme UICN »

© 56Kast

19/01/2018 – Comment est dressée la liste rouge des espèces menacées ?

Quelles sont ses missions ?

L’UICN remplit plusieurs fonctions clés pour la préservation de la nature et de la biodiversité :

🔎 Évaluer l’état de la biodiversité

→ Grâce des outils comme la Liste rouge des espèces menacées, l’UICN fournit un diagnostic global des risques d’extinction et des pressions pesant sur les espèces animales et végétales.

📚 Fournir une expertise scientifique indépendante

→ L’UICN publie régulièrement des rapports et directives sur la gestion des écosystèmes, la création et la gouvernance des aires protégées, ainsi que sur l’évaluation des services rendus par la nature.

🏛️ Accompagner les politiques publiques

→ L’UICN joue également le rôle de consultante auprès des grandes institutions internationales (ONU, Union européenne, etc.) et des États, pour appuyer la prise de décision environnementale fondée sur la science.

👥 Mobiliser les acteurs de l’environnement

→ L’UICN organise et anime des projets de terrain, des programmes de coopération, des congrès mondiaux de la nature et une riche production de publications scientifiques et pédagogiques.

La Liste rouge des espèces menacées, c’est quoi ?

La Liste rouge des espèces menacées constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation global des espèces animales et végétales. Élaborée par l’UICN, elle évalue le risque d’extinction de chaque espèce ou sous-espèce en s’appuyant sur des critères scientifiques rigoureux : taille des populations, aire de répartition, taux de déclin, fragmentation des habitats, etc. Ces critères s’appliquent à l’ensemble des espèces, sur tous les continents et dans tous les milieux.

Véritable baromètre de la biodiversité mondiale, la Liste Rouge est reconnue comme l’outil de référence pour mesurer le niveau de menace pesant sur la faune et la flore. Elle joue un rôle central dans l’identification des priorités de conservation, l’orientation des politiques publiques et la sensibilisation du grand public à l’urgence de préserver le monde du vivant.

Elle permet notamment de répondre à des questions fondamentales :

➤ Pourquoi une espèce est-elle menacée ?

➤ Quelles sont les pressions qui pèsent sur elle ?

➤ Combien d’espèces sont menacées sur un territoire donné ?

➤ Combien d’entre elles ont disparu ou sont en voie d’extinction ?

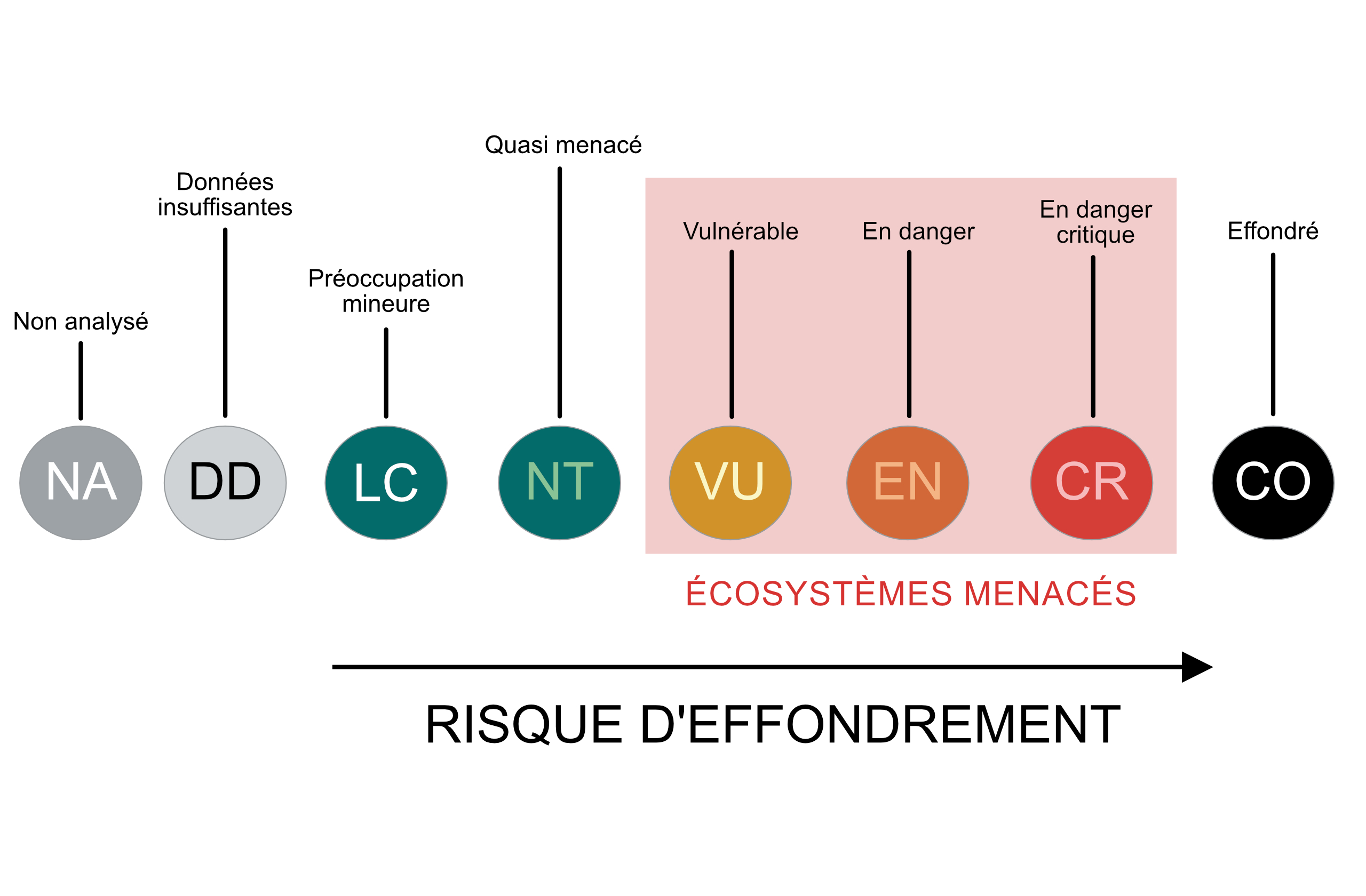

La Liste rouge des espèces menacées classe les espèces dans différentes catégories, allant de Préoccupation mineure (LC) à Éteinte (EX), en passant par Vulnérable (VU), En danger (EN) ou En danger critique (CR).

© Seinormigr

La lamproie marine (Petromyzon marinus) est une espèce piscicole classée « quasi menacé » en France métropolitaine.

© UICN

Statuts de conservation des espèces, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)

La Liste rouge mondiale en quelques chiffres !

Selon la dernière mise à jour de la Liste rouge mondiale (version 2025.1), sur les 169 420 espèces évaluées, 47 187 sont aujourd’hui classées comme menacées d’extinction.

Parmi elles :

➤ 41 % des amphibiens

➤ 27 % des mammifères

➤ 12 % des oiseaux

sont considérés comme globalement menacés au niveau mondial.

Quid des poissons ?

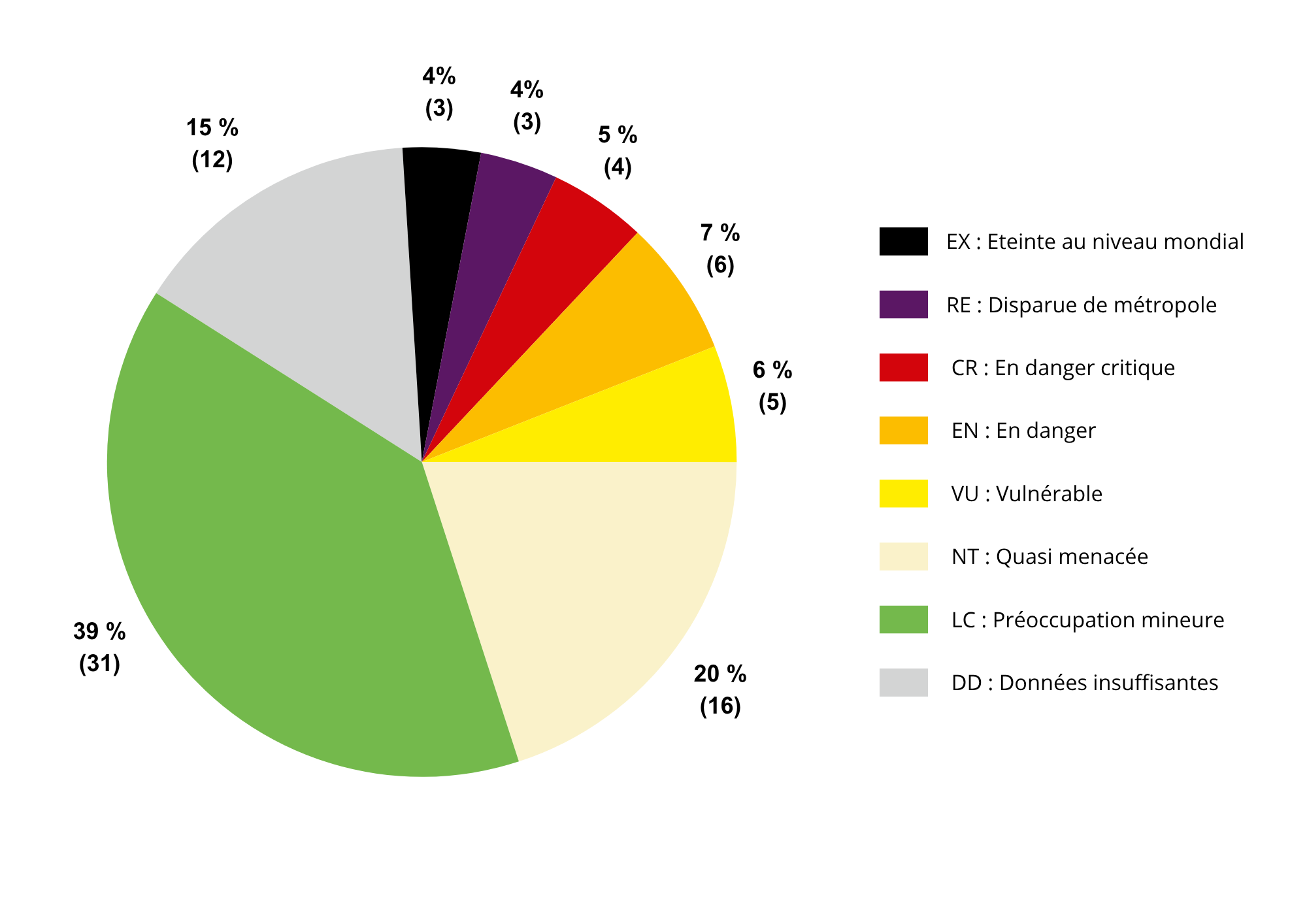

En juillet 2019, le Comité français de l’UICN et le Muséum national d’Histoire naturelle ont publié une nouvelle Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine.

Sur les 80 espèces évaluées, 15 sont classées comme menacées et 16 comme quasi menacées.

9 ans après la première évaluation réalisée en 2010, cette actualisation révèle une dégradation notable de l’état de conservation des poissons d’eau douce.

L’état de conservation de 28 espèces n’a pas pu être défini, car il s’agit d’espèces non indigènes ou introduites volontairement sur le territoire, comme le silure glane ou la perche soleil.

Quelles sont les causes d’extinction des espèces ?

La dégradation physico-chimique des milieux aquatiques figure parmi les principales menaces pesant sur les poissons d’eau douce. Chaque espèce présente en effet des exigences spécifiques en matière de qualité de l’eau et des habitats naturels, essentielles au bon déroulement de son cycle de vie : reproduction, croissance, alimentation, etc.

Parmi les espèces emblématiques touchées, le brochet (Esox lucius) est aujourd’hui classé comme « vulnérable ». Ce superprédateur, étroitement lié aux zones humides, est particulièrement affecté par la rupture de la continuité écologique (digues, barrages, seuils), mais aussi par la disparition progressive de ses habitats de reproduction : les prairies inondables et les herbiers peu profonds. De son côté, la lamproie de rivière est très sensible à la qualité du substrat dans le lit mineur pour se reproduire. Or, ces habitats sont gravement menacés par l’extraction de granulats, qui entraîne leur dégradation ou leur disparition définitive.

La pollution diffuse, souvent d’origine agricole ou urbaine, dégrade également la qualité des milieux. Certaines espèces comme l’anguille européenne, le chevesne commun ou encore le saumon atlantique y sont particulièrement sensibles.

Enfin, la situation des espèces migratrices amphihalines (qui vivent entre mer et rivière) s’est encore dégradée depuis leur première évaluation en 2010.

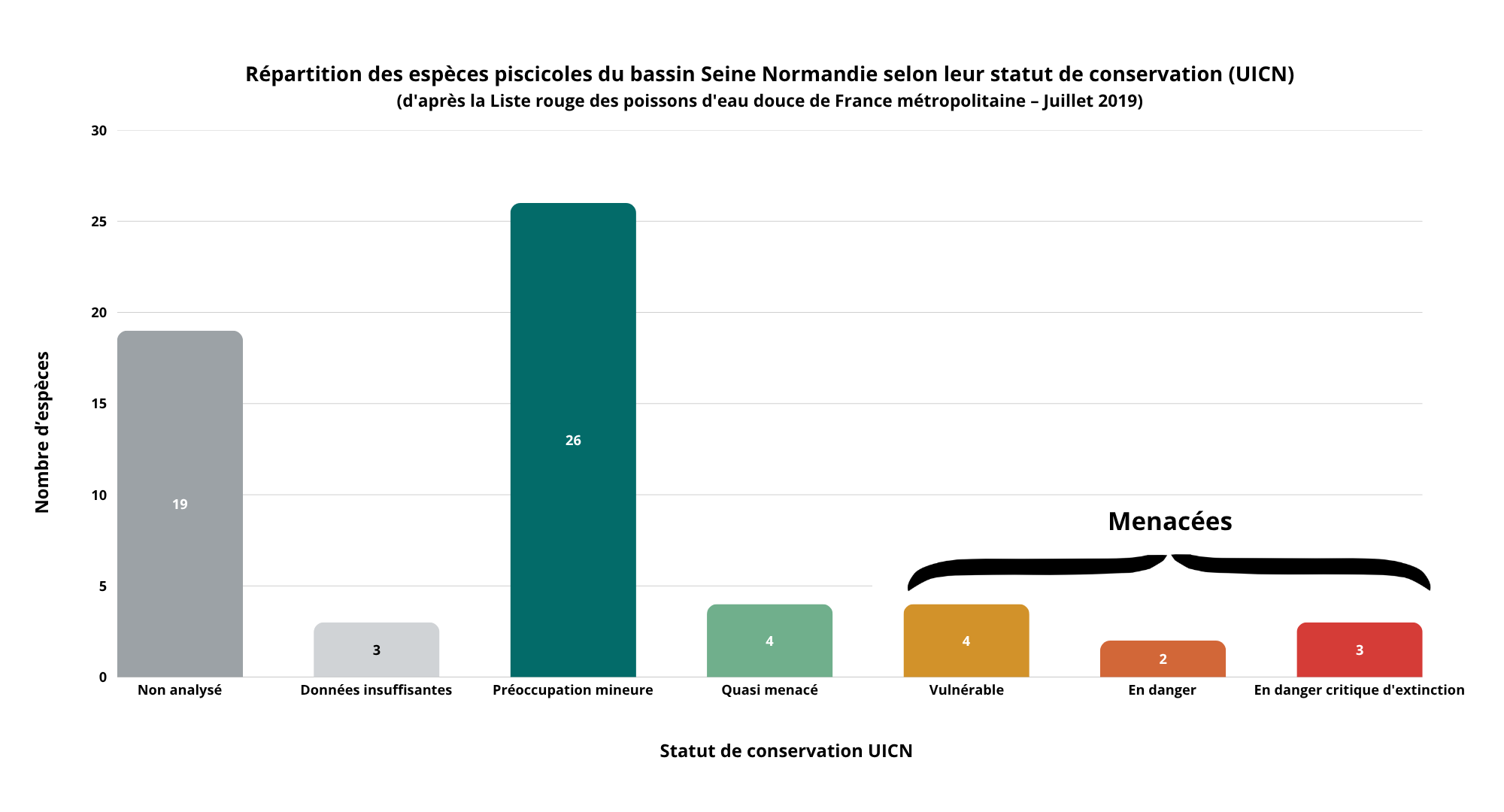

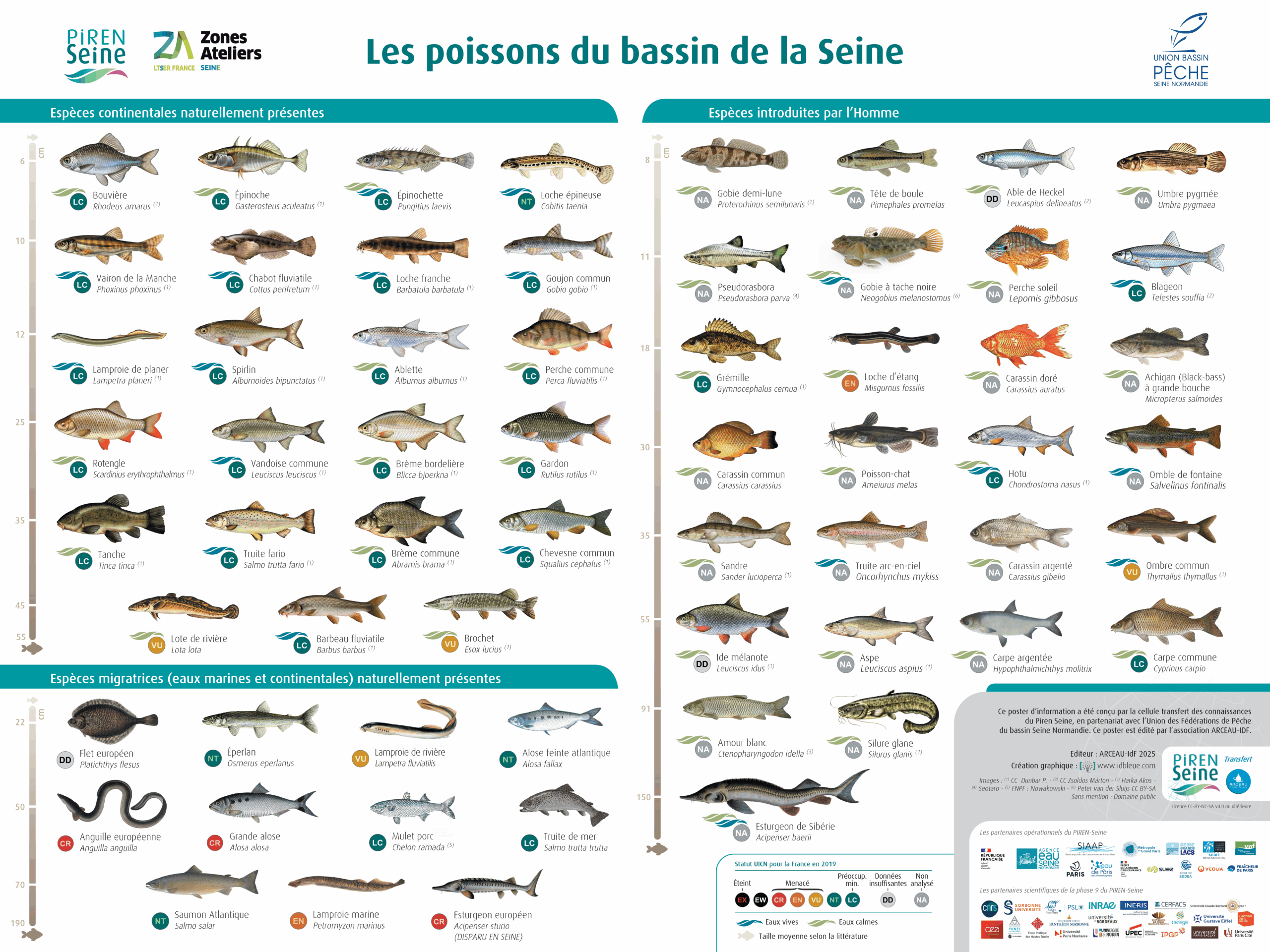

Les poissons du bassin Seine Normandie et leur statut

Sur 118 espèces de poissons recensées sur le bassin Seine Normandie, 61 sont des espèces d’eaux douces continentales.*

➤ 23 espèces continentales autochtones

➤ 11 espèces migratrices autochtones, fréquentant à la fois les milieux marins et continentaux

➤ 27 espèces introduites par l’homme

Par ailleurs, certaines espèces ne disposent pas encore d’un statut de conservation clairement défini, en raison d’un manque de données ou de leur introduction récente.

Les poissons du bassin sont répartis de la façon suivante, selon le statut de conservation attribué par la Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine, publiée en juillet 2019 par l’UICN.

* Les informations sur les espèces marines sont issues de la base de données PROPOSE, qui centralise les informations collectées par les différents acteurs impliqués dans le suivi de l’estuaire : GIP Seine-Aval, Cellule de suivi du littoral normand (CSLN), RNNES, Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, Fédération de pêche de l’Eure, Fédération de pêche de l’Eure-et-Loir, IFREMER, Office français de la biodiversité (OFB, ex-ONEMA) et HAROPA.

19 espèces classées

comme « non analysées »

3 espèces classées comme

« données insuffisantes »

26 espèces classées comme

« préoccupation mineure »

4 espèces classées comme

« quasi menacé »

4 espèces classées comme

« vulnérable »

2 espèces classées comme

« en danger »

3 espèces classées comme

« en danger critique d’extinction »

© Laurent Madelon

Victime de la surpêche et de la dégradation de son habitat naturel, l’anguille européenne (Anguilla anguilla) est classée « en danger critique d’extinction » en France métropolitaine (UICN, juillet 2019).

© Laurent Madelon

En raison de la dégradation de ses zones de reproduction et de la rupture de la continuité écologique, le brochet (Esox lucius) est classé comme « vulnérable » en France métropolitaine (UICN, juillet 2019).

© Laurent Madelon

Introduite par l’homme et particulièrement résistante, la carpe commune (Cyprinus carpio) est classée parmi les espèces piscicoles à « préoccupation mineure » en France métropolitaine (UICN, juillet 2019).

© Laurent Madelon

En raison du manque de données disponibles à ce jour sur l’espèce, le silure glane (Silurus glanis) ne dispose pas d’un statut de conservation défini. Il est classé comme « non analysé » en France métropolitaine (UICN, juillet 2019).

© PiREN Seine

Les espèces de poissons présentes dans le bassin Seine Normandie et leur statut de conservation, selon la Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (UICN, juillet 2019).