Qu’est-ce qu’une Espèce Exotique Envahissante (EEE) ?

Une Espèce Exotique Envahissante est une « espèce exotique (allochtone, non-indigène) dont l’introduction (volontaire ou accidentelle) par l’Homme, l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes, avec des conséquences négatives sur les services écosystémiques et/ou socio-économiques et/ou sanitaires »

(UICN, 2000 ; Pyšek et al., 2009 ; Genovesi et Shine, 2011 ; Parlement européen et Conseil de l’Europe, 2013).

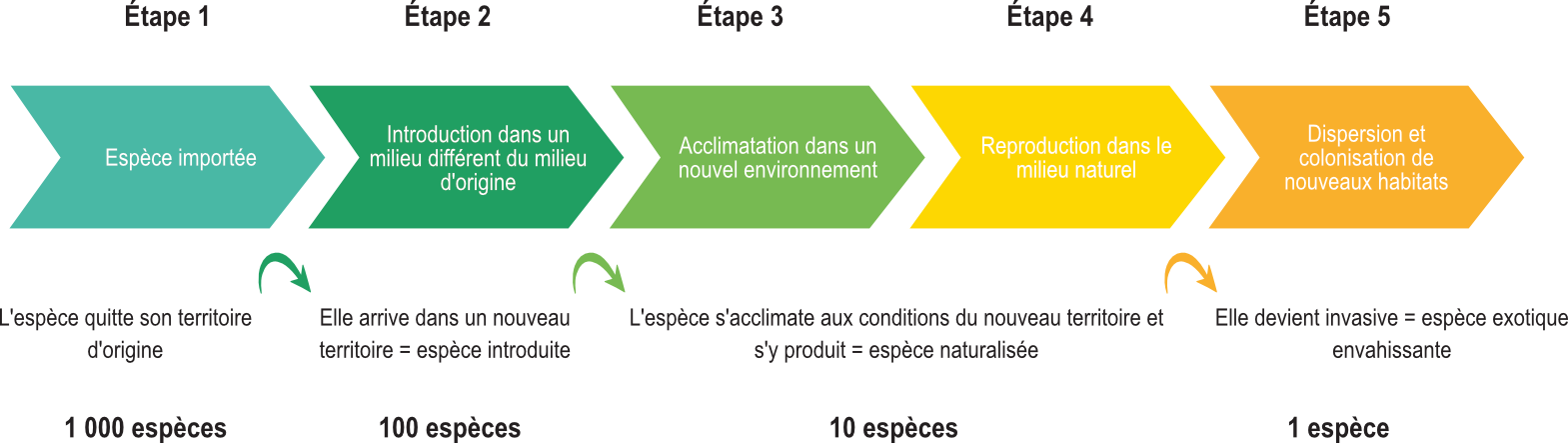

Le processus par lequel une espèce devient envahissante se déroule en plusieurs étapes :

1. Introduction : Une espèce est transportée dans un territoire hors de son aire de répartition naturelle.

2. Acclimatation : Elle commence à s’adapter aux nouvelles conditions environnementales de ce territoire.

3. Naturalisation : Elle parvient à se reproduire avec succès dans ce nouvel environnement.

4. Expansion : Elle colonise le territoire de manière rapide et étendue, souvent au détriment des espèces locales qu’elle peut supplanter, voire éradiquer.

Ce processus peut entraîner des déséquilibres écologiques majeurs, affectant gravement les écosystèmes et la biodiversité.

Comment une espèce devient envahissante ?

Il est essentiel de noter que toutes les espèces introduites par l’homme ne deviennent pas, fort heureusement, invasives. Certaines ne parviennent pas à survivre dans leur nouvel environnement, tandis que d’autres peuvent se multiplier et coloniser les milieux sans causer d’impacts significatifs sur les écosystèmes locaux.

Proposée par le biologiste Mark Williamson dans les années 1990, la « règle des trois dix » (Three-Tens Rule) illustre ce phénomène selon le postulat suivant :

➤ 10 % des espèces exotiques parviennent à s’établir durablement dans leur nouvel environnement, c’est-à-dire qu’elles survivent et se reproduisent sans intervention humaine.

➤ Parmi celles-ci, 10 % seulement deviennent réellement invasives, capables de se répandre activement et de perturber les écosystèmes, les espèces locales ou certaines activités humaines.

➤ Et parmi ces espèces invasives, 10 % causeraient des impacts majeurs, qu’ils soient écologiques, économiques ou sanitaires.

En résumé, sur 1 000 espèces introduites, environ 100 réussissent à s’installer, 10 deviennent envahissantes, et une seule a un impact majeur sur le milieu.

© Laurent Madelon

Ragondin (Myocastor coypus)

© J.Touroult / INPN

Frelon asiatique (Vespa velutina)

© Domaine public

Jussie rampante (Ludwigia peploides)

Les facteurs favorisant le caractère invasif

La prolifération d’une espèce exotique résulte de nombreux facteurs : des caractéristiques biologiques propres à l’espèce introduite, des composantes environnementales plus ou moins favorables de l’écosystème colonisé, ainsi qu’une part de hasard (Soubeyran, 2008).

La combinaison de ces éléments, souvent multiples et imprévisibles, rend particulièrement difficile la prévision de l’invasion par une espèce exotique donnée.

La fragilité de l’environnement d’accueil joue un rôle déterminant dans la colonisation d’un territoire par des espèces invasives. Plusieurs études, notamment celles de Williamson (1996) et Mack et al. (2000), soulignent comment de nombreux éléments affectent la vulnérabilité des habitats naturels :

🏗️ Perturbations écologiques : l’artificialisation et l’anthropisation, liées aux activités humaines (urbanisation, exploitation des terres, aménagements hydrauliques), réduisent la résilience des écosystèmes. Ces perturbations rendent les milieux plus perméables à l’installation d’espèces exotiques.

🧩 Présence de niches écologiques vacantes : les écosystèmes comportant des niches écologiques non occupées offrent des opportunités aux espèces exotiques pour s’établir. En l’absence de compétition directe, ces espèces peuvent s’installer et proliférer plus facilement.

🧪 Faible diversité biologique : les milieux pauvres en espèces sont souvent moins stables et plus sensibles aux perturbations. Une diversité locale réduite peut refléter un déséquilibre écologique, facilitant l’implantation et l’expansion d’espèces invasives.

Bien que l’efficacité invasive d’une espèce exotique soit difficile à généraliser et à prédire en raison des interactions complexes entre ses traits biologiques, les caractéristiques de l’écosystème récepteur et les modalités de son introduction, certaines caractéristiques biologiques communes peuvent être identifiées chez les espèces invasives :

🌀Adaptabilité : ces espèces présentent une forte capacité à s’acclimater à de nouvelles conditions environnementales. Cela inclut l’ajustement aux variations climatiques, l’exploitation efficace des ressources disponibles et l’occupation de divers habitats.

🛡️ Résistance : elles tolèrent un large éventail de conditions environnementales, y compris les pollutions, les fluctuations de température et certaines maladies locales, souvent au détriment des espèces indigènes plus sensibles.

🐣 Reproduction rapide : en présence de conditions favorables, elles se reproduisent de manière prolifique. Des cycles de vie courts et une maturité sexuelle précoce leur permettent d’accroître rapidement leurs effectifs et de coloniser l’écosystème.

🚫🐍 Absence de prédateurs naturels : dans leur nouvel environnement, ces espèces échappent généralement à la prédation et aux régulations biologiques, ce qui favorise leur expansion incontrôlée et leur domination écologique.

🥇 Compétitivité élevée : elles sont capables de surpasser les espèces locales dans l’accès aux ressources clés (nourriture, eau, espace). Cette supériorité écologique leur permet de s’imposer durablement, parfois au détriment de la biodiversité autochtone.

Une espèce exotique devient envahissante lorsqu’elle parvient à franchir les différentes barrières écologiques qui se dressent entre son introduction hors de son aire d’origine et sa propagation dans un nouvel environnement.

Le caractère invasif d’une espèce dépend donc à la fois :

- de sa capacité d’adaptation aux nouvelles conditions environnementales (température, oxygène, végétation, etc.)

- de la perméabilité de ces barrières naturelles.

Or, ces facteurs sont aujourd’hui directement influencés par le changement climatique, qui modifie en profondeur les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes.

Hausse des températures, modification des régimes de précipitations, événements climatiques extrêmes, baisse de l’oxygène dissous dans les milieux aquatiques…

Ces bouleversements affectent directement ou indirectement la dynamique de peuplement des espèces exotiques envahissantes, en affaiblissant les barrières naturelles et en créant de nouvelles opportunités pour leur installation, leur reproduction et leur dispersion.

🌍 Barrière géographique (introduction)

Autrefois, certaines espèces exotiques ne pouvaient survivre dans certaines régions du fait des contraintes climatiques locales (hivers trop rigoureux, sécheresses, gels prolongés…). Le réchauffement climatique modifie désormais ces limites naturelles : hausse des températures, fonte des glaces, ouverture de nouvelles voies de circulation (routes maritimes, corridors écologiques…) rendent aujourd’hui accessibles des territoires qui ne l’étaient pas.

Cela facilite l’introduction d’espèces dans des zones où elles ne pouvaient pas s’implanter auparavant.

🏞️ Barrière environnementale (établissement) :

Le changement climatique perturbe les conditions abiotiques (température, précipitations, vents, etc.) et biotiques (présence de proies, de compétiteurs, de prédateurs). Résultat : les caractéristiques des milieux d’introduction tendent à se rapprocher de celles du milieu d’origine de certaines espèces exotiques, ce qui renforce leur capacité à survivre, s’installer durablement et former des populations stables.

🐣 Barrière de reproduction (naturalisation)

En prolongeant les périodes favorables (températures plus élevées, hivers plus courts), le changement climatique permet à certaines espèces exotiques de multiplier leurs cycles de reproduction. Certaines peuvent ainsi se reproduire plusieurs fois par an, accélérant leur implantation durable dans les nouveaux milieux.

🌬️ Barrière de dispersion (expansion) :

Une fois établies, les espèces exotiques peuvent coloniser les milieux environnants. Le changement climatique renforce ce processus :

- les événements extrêmes (crues, tempêtes, vents violents…) facilitent la dissémination des propagules (graines, larves, fragments végétaux, etc.).

- la modification des habitats naturels (urbanisation, berges artificialisées de cours d’eau, etc.) améliore la connectivité entre les milieux, rendant la dispersion encore plus efficace.

L’impact sur le milieu et la biodiversité ?

Les espèces exotiques envahissantes ne génèrent pas toutes des impacts significatifs, tels que des dysfonctionnements au sein des écosystèmes dans lesquelles elles s’installent. Mais certaines sont à l’origine d’impacts très importants, directs ou indirects, observées à différents niveaux.

– 🧬 Hybridation : certaines EEE peuvent se reproduire avec des espèces indigènes proches. Ces croisements donnent parfois naissance des hybrides infertiles, entraînant un déclin des populations locales. Mais même lorsque les hybrides sont fertiles, l’introduction de gènes mal adaptés aux conditions écologiques locales peut compromettre l’adaptation de l’espèce native à son environnement et altérer durablement son intégrité génétique.

– 🍽️ Prédation et compétition : les EEE entrent souvent en conflit direct avec la faune locale, soit par prédation (des œufs, juvéniles ou adultes), soit par compétition pour les ressources (nourriture, abris, sites de reproduction). Cette pression supplémentaire peut entraîner le déclin local, voire la disparition d’espèces indigènes dans certaines zones.

– 🦠 Transmission de pathogènes et de parasites : certaines espèces exotiques invasives sont vectrices saines de parasites ou d’agents pathogènes inconnus des espèces locales. Leur introduction peut alors provoquer des épidémies graves au sein de populations animales ou végétales déjà fragilisées. C’est le cas notamment de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), porteuse saine de la peste de l’écrevisse, une maladie mortelle pour les espèces autochtones comme l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).

– 🔗 Modification de la chaîne trophique : l’introduction d’EEE peut profondément déséquilibrer les réseaux alimentaires en place. Certaines espèces deviennent de nouveaux prédateurs, perturbant l’abondance des proies locales, tandis que d’autres entrent en compétition directe avec des espèces indigènes pour l’accès aux mêmes ressources. Cette pression, plus ou moins forte selon les cas, peut entraîner le déclin progressif d’espèces clés et modifier en profondeur la structuration des communautés aquatiques.

– 🌡️ Bouleversements physico-chimiques : certaines EEE altèrent les caractéristiques physiques et chimiques des milieux qu’elles colonisent. Elles peuvent perturber la température de l’eau, le taux d’oxygène dissous, le pH, ou encore favoriser l’eutrophisation par l’apport excessif en nutriments (azote, phosphore). Ces modifications rendent souvent les milieux moins favorables aux espèces locales, tout en facilitant l’installation d’autres espèces opportunistes.

– 🌿 Banalisation des habitats naturels : en colonisant massivement les milieux, les EEE participent à leur uniformisation. Elles réduisent la diversité des microhabitats, diminuant ainsi le nombre de niches écologiques disponibles. Cette homogénéisation favorise les espèces généralistes au détriment des espèces spécifiques, ce qui contribue à un appauvrissement global de la biodiversité.

Certaines EEE peuvent être vectrices de maladies transmissibles à l’homme, comme le Ragondin (Myocastor coypus), connu notamment pour être porteur de la leptospirose.

– 🌾 Perte de production pour certaines filières agricoles : le Ragondin (Myocastor coypus) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus) sont deux espèces exotiques envahissantes qui causent d’importants dégâts en bordure des milieux aquatiques. En plus de consommer certaines cultures, notamment les plantes fourragères, leurs terriers fragilisent les sols agricoles, provoquant des pertes de production et des coûts d’entretien accrus pour les exploitants.

– 🚣♂️ Gêne pour la pêche et les activités nautiques de loisir : la prolifération de plantes aquatiques envahissantes, comme la Jussie (Ludwigia peploides), peut obstruer les cours d’eau, compliquer la navigation, gêner la pratique de la pêche de loisir, et favoriser l’eutrophisation des milieux aquatiques.

– 🚱 Réduction de la disponibilité en eau : la Moule zébrée (Dreissena polymorpha) colonise rapidement les surfaces immergées (coques de bateaux, prises d’eau industrielles, canalisations), formant des amas denses qui obstruent les infrastructures hydrauliques. Cela limite l’accès à l’eau et impacte les usages agricoles, industriels et domestiques.

Les espèces aquatiques introduites par l’homme ?

Le bassin Seine Normandie compte actuellement 27 espèces de poissons d’eaux douces continentales introduites par l’homme.

Si certaines de ces introductions sont anciennes et relativement bien intégrées aux écosystèmes, d’autres peuvent, en fonction des conditions environnementales, provoquer des déséquilibres écologiques majeurs : compétition entre les espèces locales, prédation, perturbation des chaînes alimentaires ou encore transmission de maladies.

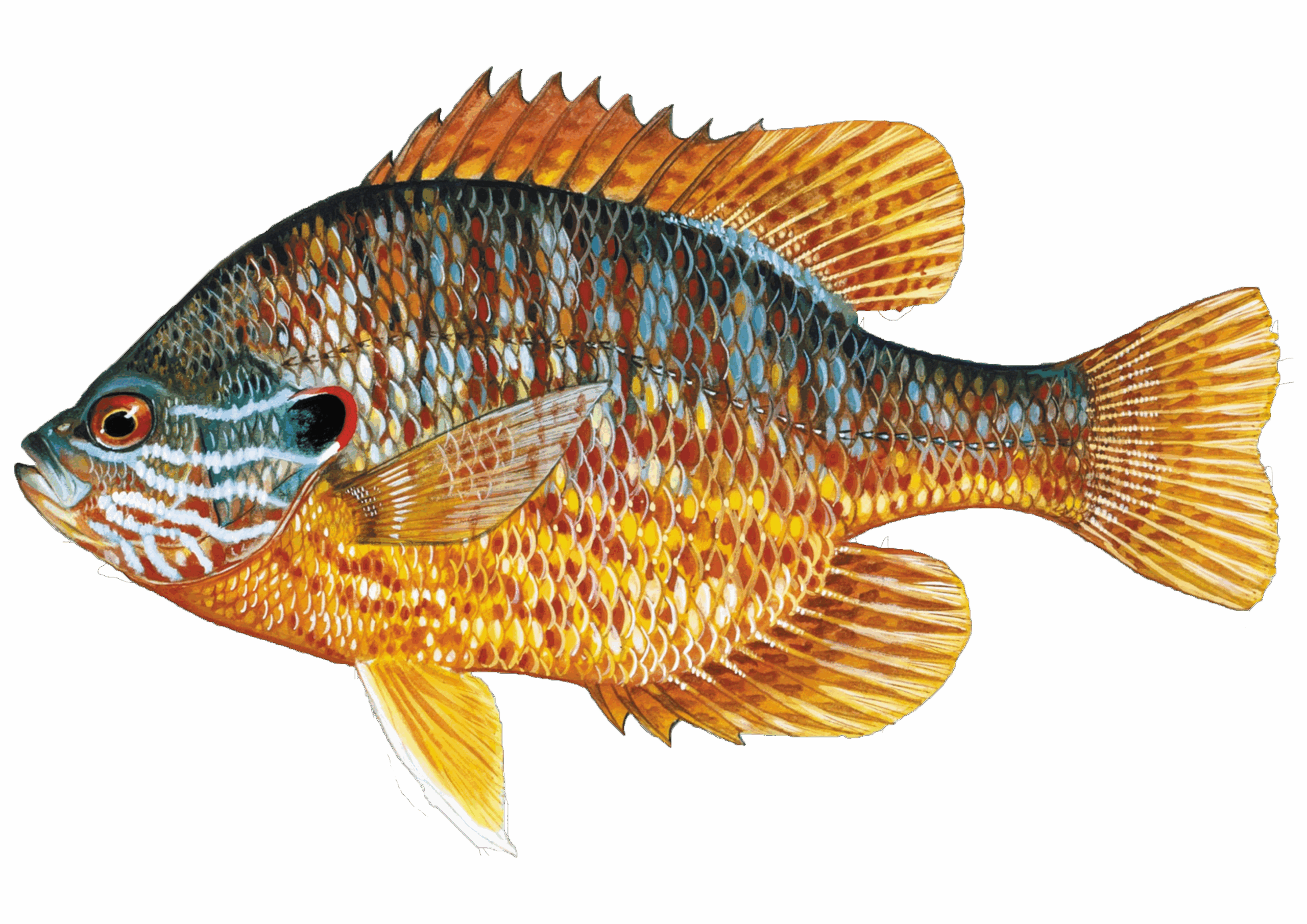

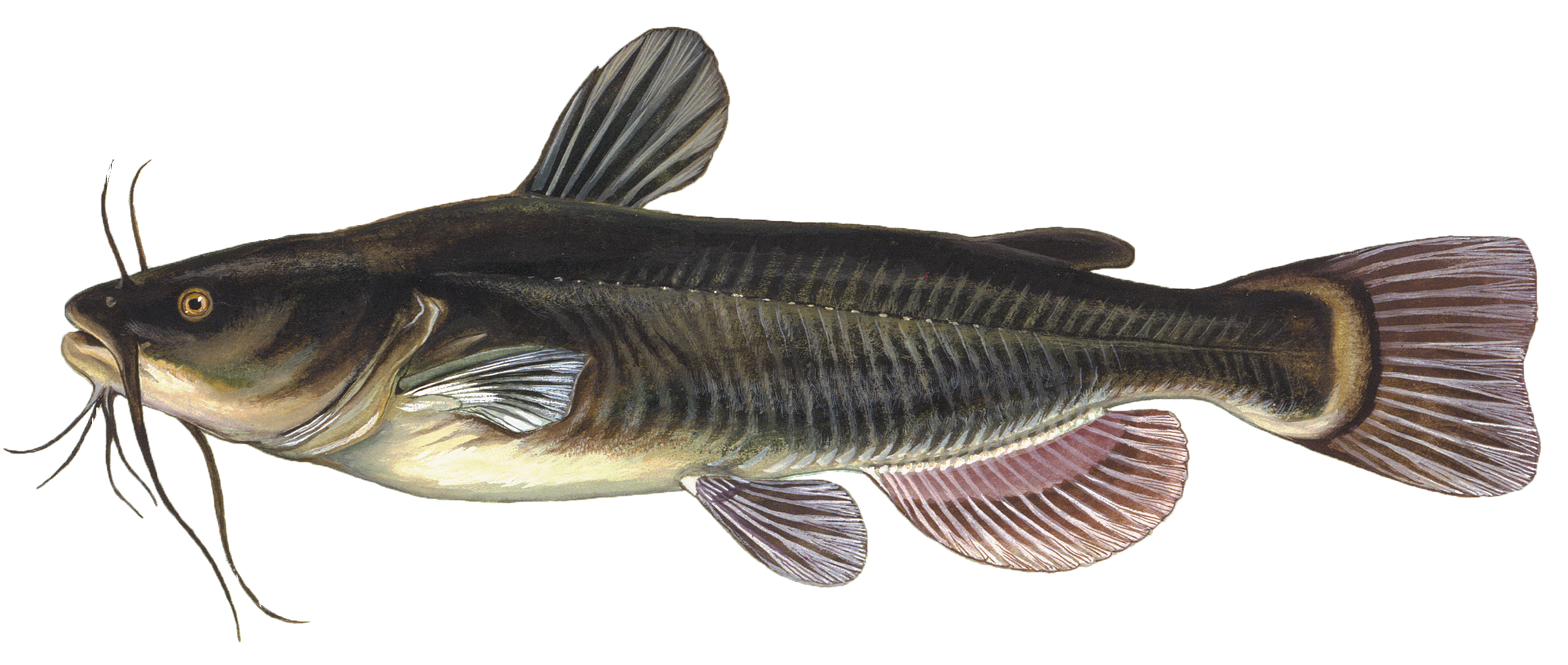

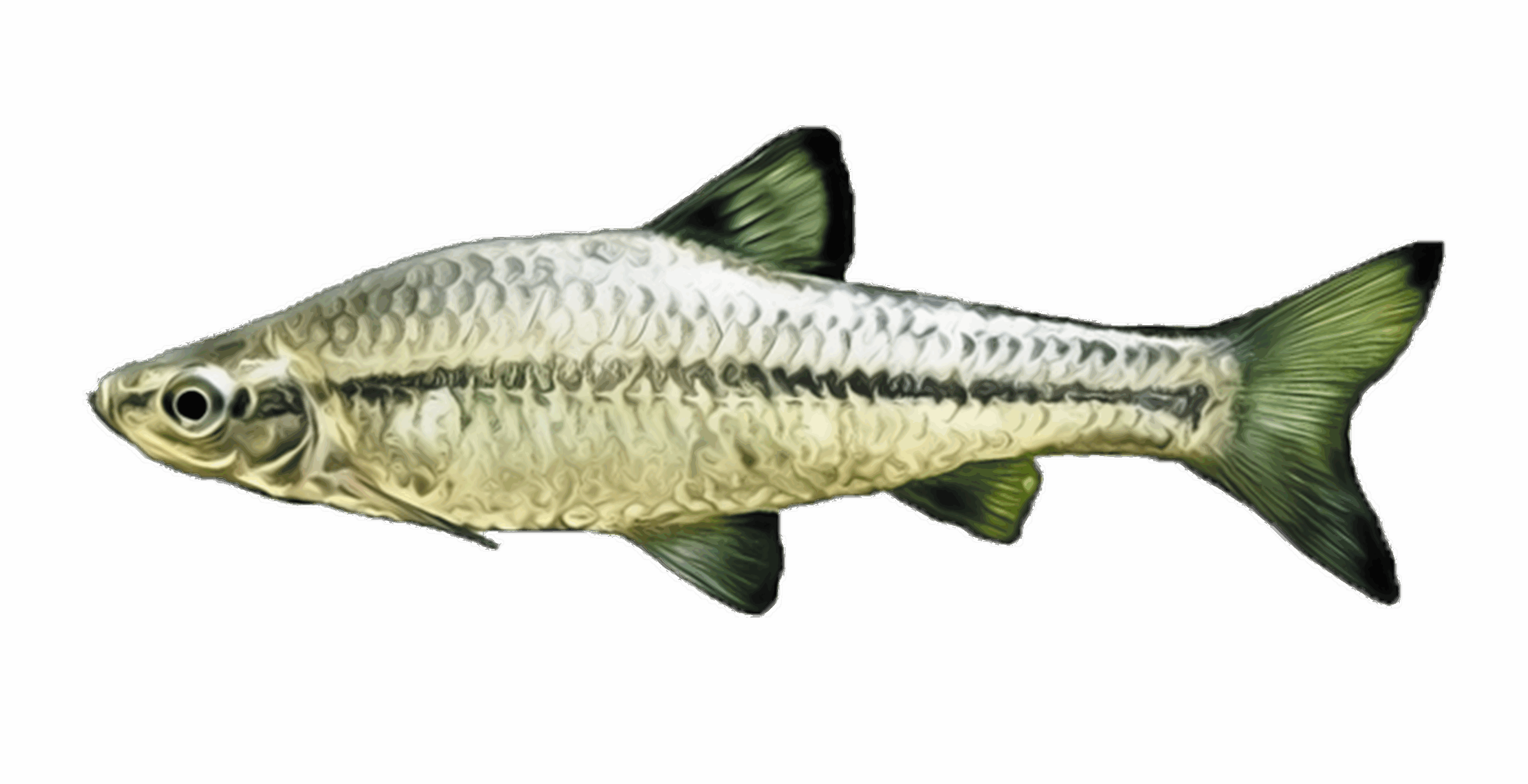

Parmi les espèces susceptibles d’avoir un impact écologique important, on retrouve notamment la perche soleil (Lepomis gibbosus), le poisson-chat (Ameiurus melas) ou encore le pseudorasbora (Pseudorasbora parva).

Ces espèces sont désormais interdites d’introduction dans les milieux naturels autochtones, conformément à l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 pris en application du Code de l’environnement.

👉 Retrouvez ici le poster sur les poissons d’eaux douces du bassin Seine Normandie.

EXEMPLE D’ESPÈCES PISCICOLES INTRODUITES PAR L’HOMME SUR LE BASSIN SEINE NORMANDIE