Contexte du projet

L’étang de Marcenay est un plan d’eau situé dans le département de la Côte-d’Or, en région Bourgogne-Franche-Comté. Créé au XIIIe siècle pour la pisciculture, il a ensuite été utilisé au XVIIIe siècle comme source d’énergie hydraulique. Labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) en juillet 2016, ce site d’une centaine d’hectares se distingue par une grande richesse écologique, halieutique et paysagère. Ce patrimoine est géré conjointement par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne (CENB) et la Fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, tous deux propriétaires du site.

La gestion piscicole repose sur une approche patrimoniale, peu interventionniste. Le peuplement évolue naturellement à partir d’une mise en charge initiale d’espèces piscicoles locales, sans repeuplements artificiels intensifs. Cette gestion permet de préserver l’équilibre des populations et de favoriser le développement d’un écosystème résilient. Le brochet (Esox lucius) est l’espèce cible au sein de cet espace naturel, bénéficiant de conditions propices à sa reproduction et à son maintien dans ce milieu.

Parmi les opérations de gestion essentielles à la préservation de cet équilibre, la vidange périodique du plan d’eau joue un rôle clé. Cette opération est effectuée tous les quatre à cinq ans.

Chenal de vidange de l’étang de Marcenay

Vue aérienne de l’étang de Marcenay

Pourquoi vidanger ?

Depuis la dernière remise en eau en 2017, plusieurs suivis scientifiques ont été mis en place sur l’étang afin d’évaluer son fonctionnement et son état de santé. Ces suivis ont récemment mis en évidence une dégradation des habitats naturels et de la qualité écologique de l’eau, illustrée par plusieurs observations :

❌ Réduction de la surface occupée par les herbiers aquatiques, principaux sites de reproduction de nombreux poissons

❌ Baisse du nombre d’espèces végétales présentes

❌ Accumulation de matières organiques et de vases, entraînant un dégagement important de méthane

❌ Augmentation de la turbidité de l’eau

❌ Développement d’algues filamenteuses, notamment en période estivale

Ces phénomènes sont emblématiques de l’évolution naturelle d’un étang. Compte tenu de son statut de plan d’eau artificiel, l’étang de Marcenay nécessite néanmoins un entretien régulier afin de préserver un fonctionnement écologique et d’assurer des dynamiques de peuplements harmonieuses.

Objectifs de l’opération

Pratique ancienne et essentielle à la préservation de son patrimoine écologique, la vidange de l’étang a été motivée par plusieurs objectifs :

➤ la régénération des habitats aquatiques : l’abaissement du niveau d’eau, voire l’asséchement de certaines zones du plan d’eau, favorisent le renouvellement des habitats naturels et la régénération des berges.

➤ l’amélioration et l’entretien du bassin de décantation en aval et de la pêcherie

➤ la gestion et le suivi des peuplements piscicoles : la vidange permet de contrôler les espèces de poissons présentes, d’évaluer leur état de santé et leur évolution, et de limiter le développement des espèces invasives et non désirées.

➤ la restauration de la digue et notamment du canal de vidange (colmatage des fuites)

➤ le contrôle du niveau d’envasement du plan d’eau, le curage du chenal et l’élimination des poches d’eau résiduelles

➤ la réalisation de travaux complémentaires : suivi thermique (13 sondes) et barométrique (2 sondes), entretien des postes de pêches, pose d’une échelle limnimétrique sur le moine…

Une opération encadrée et concertée

La vidange de l’étang de Marcenay est réalisée selon un protocole précis, en concertation avec les acteurs du territoire. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne (CENB) et la Fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique collaborent étroitement pour en assurer le bon déroulement.

Des mesures spécifiques sont mises en place pour limiter l’impact sur la faune et la flore :

▶ Une pêche de sauvegarde est organisée en amont afin de capturer et relocaliser les poissons

▶ Le débit de vidange est contrôlé afin d’éviter la remise en suspension excessive des sédiments en aval du plan d’eau

▶ Un suivi scientifique est effectué en parallèle afin d’évaluer l’impact de l’opération sur les écosystèmes

Pour assurer une récupération optimale des poissons, d’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pendant plus d’une semaine. La vidange a mobilisé 35 personnes (11 salariés et 24 bénévoles).

L’opération s’est organisée de la manière suivante :

1. Abaissement progressif du niveau de l’étang (9 octobre 2024)

2. Pêche de fond (18 au 22 novembre 2024)

3. Assec (période sans eau) pour s’assurer de l’état des ouvrages (fin novembre à mi-décembre 2024)

4. Remplissage progressif et naturel de l’étang, avec remise en eau libre des espèces piscicoles adaptées au milieu (mi-décembre 2024 à janvier 2025)

L’opération a été effectuée sur deux secteurs bien distincts : le Grand Etang de Marcenay et le Petit Etang de Larrey. Des opérations de communication ont été mises en place afin d’informer le grand public durant la totalité de l’action en cours.

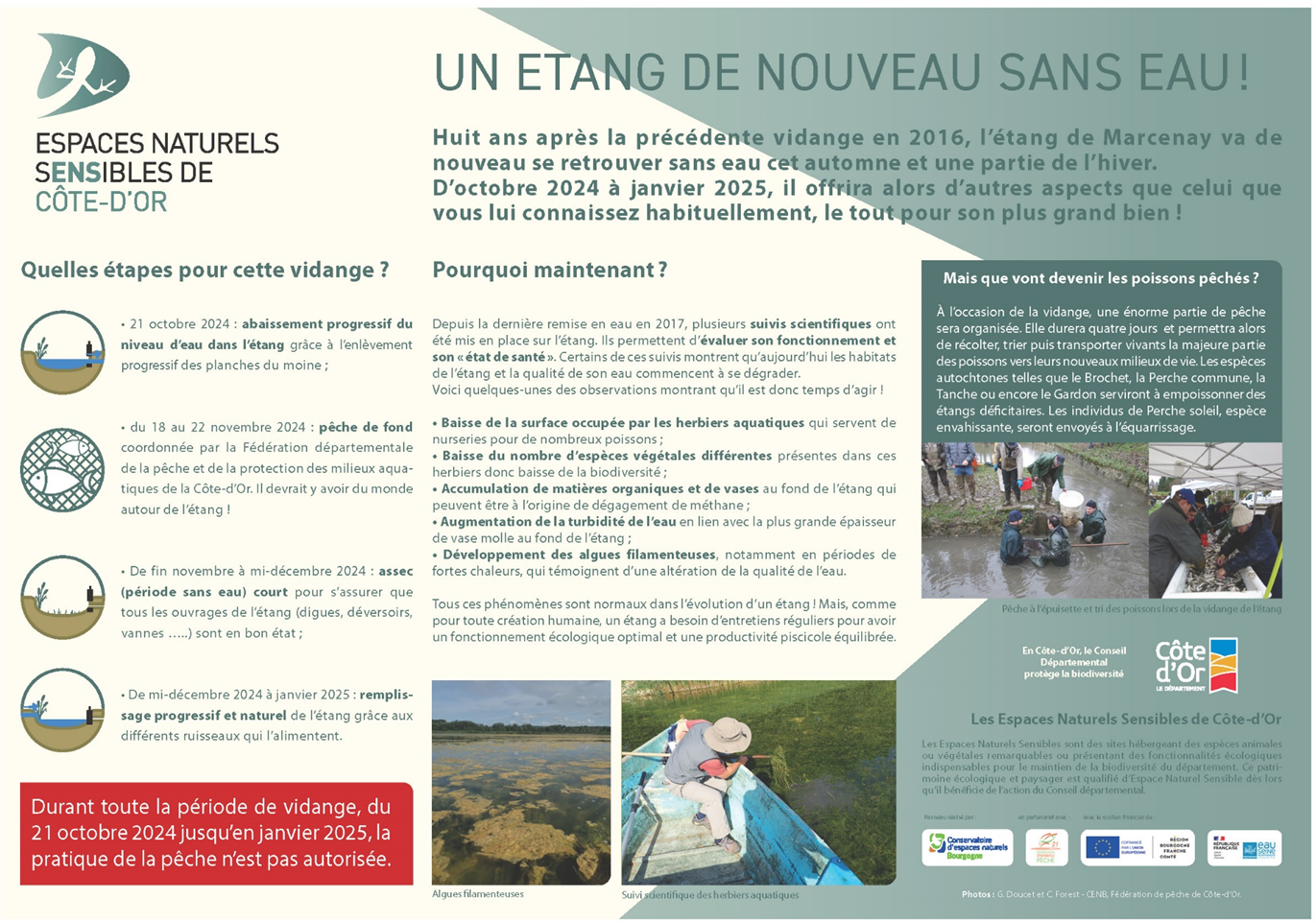

Panneau de valorisation implanté sur le site durant l’opération

Pêche de fond réalisée durant la vidange de l’étang

Carpe capturée durant la pêche de fond sur l’étang

L’ensemble des captures réalisées a été effectué dans le plus grand respect du bien-être animal. Chaque poisson a été capturé et manipulé avec un équipement adapté. Le temps de sortie de l’eau a été limité pour réduire le stress et le risque de lésions physiques. À la fin de l’opération, la majorité des poissons capturés a été réintroduite dans leur milieu naturel. Certaines espèces autochtones, comme le brochet et la tanche, ont également été utilisées pour le rempoissonnement des étangs déficitaires environnants.

Résultats

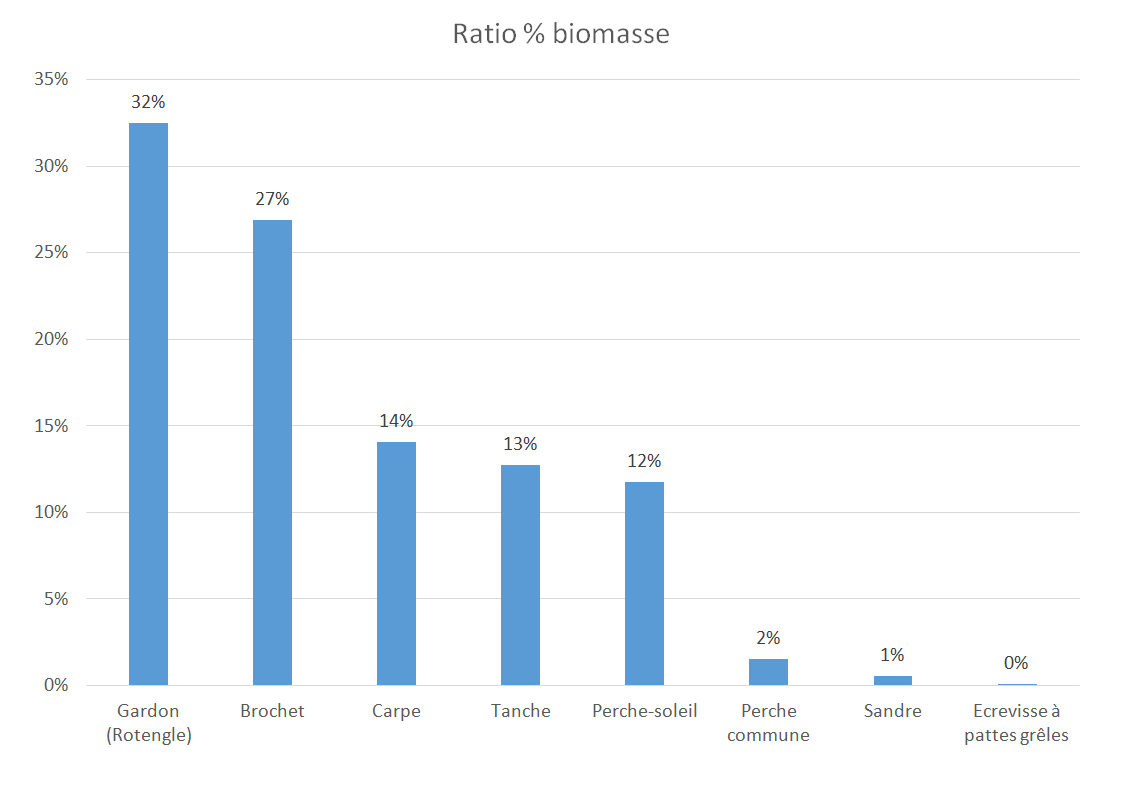

À la fin de l’opération, 10 espèces aquatiques ont été recensées lors de la pêche de fond (9 espèces piscicoles et 1 espèce astacicole) pour une biomasse totale de 13 647 kg.

Sur le plan quantitatif, le bilan piscicole a été mitigé. Entre 2008 et 2024, la biomasse totale a diminué de 58 %, passant de 32 446 à 13 647 kg.

D’après les résultats obtenus, le peuplement piscicole actuel était majoritairement dominé par les cyprinidés « fourrage » (gardons/rotengles), qui représentaient 32 % de la biomasse totale, suivis par le brochet avec 27 %. Les cyprinidés « fouisseurs » (carpes/tanches) représentaient 14 % et 12 %, tandis que la perche-soleil atteignait 11,76 %. Le sandre, la perche commune et l’écrevisse à pattes grêles représentaient quant à eux seulement 2 % de la biomasse totale.

Répartition de la biomasse par espèce lors de la vidange de l’étang de Marcenay en 2024 (en %)

Sur le plan qualitatif, le bilan piscicole est en revanche positif avec des résultats particulièrement prometteurs sur les captures :

✔️ l’absence de l’écrevisse américaine (Faxonius limosus)

✔️ la baisse des effectifs capturés de la perche-soleil (Lepomis gibbosus)

✔️ la forte hausse de la biomasse du brochet, espèce « parapluie » indicatrice de la qualité écologique des cours d’eau

✔️ la sous-représentation du gardon (Rutilus rutilus), espèce souvent en compétition avec les espèces juvéniles piscivores, et dont les faibles biomasses sont corrélées à une mauvaise reproduction, en raison des conditions météorologiques défavorables en 2024

La biomasse d’espèces invasives capturées a diminué de 60%, passant de 4 080 kg en 2008 à 1 605 kg en 2024. Aucun silure n’a été capturé non plus, fait intéressant comparé aux années précédentes (5 338 kg en 2016 et 3 664 kg en 2008), ce qui démontre l’efficacité de l’assec complet de l’étang en 2017, ayant permis de faire disparaître l’espèce au bénéfice de espèces locales.

La pêcherie et les décanteurs situés en aval présentaient également un niveau d’envasement relativement faible, et les ouvrages hydrauliques (digues, moine) étaient globalement en bon état.

Des travaux sont néanmoins prévus sur le Petit Étang de Larrey en raison de problèmes de fuite, de même que sur la pêcherie.

L’action en vidéo !

Le projet a été financé à 50 % par le Conseil départemental de la Côte-d’Or au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles.