© ONEMA

Les différentes espèces de poissons se succèdent tout au long du cours d’eau. Ainsi, les espèces présentes en amont diffèrent de celles que l’on trouve en aval, en raison de la diversité des habitats naturels rencontrés. En effet, chaque espèce à des besoins spécifiques en termes de température, d’oxygénation de l’eau, de nature du substrat, de ressources alimentaires, etc. Autant de caractéristiques qui évoluent selon le gradient amont-aval des rivières.

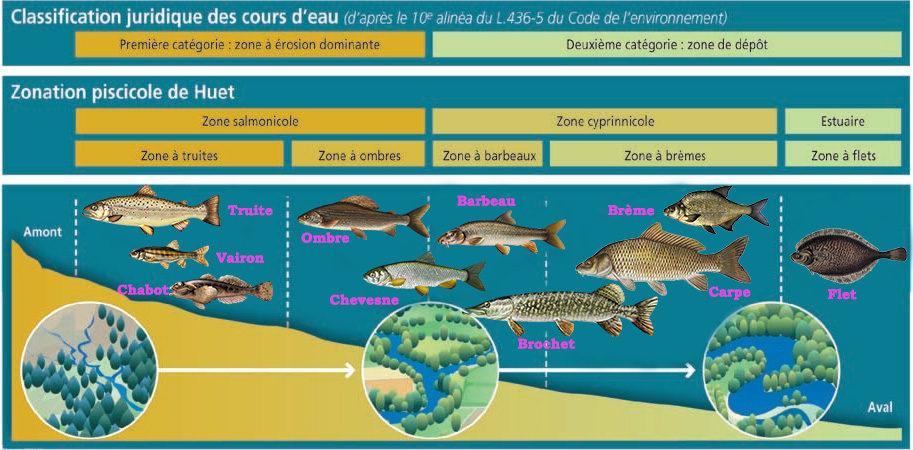

Le document ci-dessus présente une version actualisée de la zonation piscicole de Huet (1949), une classification écologique considérée comme scientifiquement dépassée – car trop linéaire et simplificatrice – mais encore largement utilisée en France et en Europe pour décrire la répartition longitudinale des poissons dans les rivières, en fonction notamment de l’altitude et la température de l’eau.

À partir de ces paramètres, Huet avait défini plusieurs grandes zones écologiques piscicoles : la zone à truite, la zone à ombre, la zone à barbeau et la zone à brème. Cette version modernisée inclut également la zone à flets, que Huet n’avait pas prise en compte, s’étant concentré sur les cours d’eau strictement continentaux.

La zone à truites

Il s’agit des rivières situées en tête de bassin versant. Les cours d’eau représentatifs de cette zone sont assez étroits : on parle alors de chevelus. Les températures, plutôt fraîches, n’excèdent pas 10°C. La pente relativement importante engendre des eaux rapides et bien oxygénées. Ces eaux sont claires, avec peu de végétation immergée, les mousses étant dominantes. Les espèces piscicoles présentes sont sensibles à la pollution et spécialisées, c’est-à-dire que leur écologie est étroitement liée aux caractéristiques propres à la zone à truite. La truite fario, la lamproie de planer, le vairon et l’anguille européenne sont les espèces caractéristiques de cette zone.

La zone à ombres

Les rivières de la zone à ombres sont un peu plus larges, et la température de l’eau peut atteindre jusqu’à 15°C. De nouvelles espèces, telles que l’ombre commun ou le goujon, viennent se rajouter ou se substituer aux espèces précédentes. Ce phénomène dépend des caractéristiques locales du cours d’eau ainsi d’éventuelles pollutions accumulées, qui peuvent entraîner la disparition des espèces sensibles et spécialisées au profit d’espèces plus tolérantes et généralistes. Bien que la vitesse de courant reste encore importante, des plantes immergées commencent à s’installer dans les zones où le courant est un peu plus faible.

La zone à barbeaux

Les rivières caractéristiques de cette zone sont plus profondes et présentent un écoulement plus lent. Le substrat évolue également : les graviers et roches laissent progressivement place à des fonds vaseux et sableux, offrant ainsi des habitats favorables à un plus grand nombre d’espèces, ce qui augmente la richesse spécifique. Les espèces majoritairement présentes dans ces zones sont le chevesne, le barbeau, le hotu, etc.

La zone à brèmes

Les rivières sont très larges, avec un courant lent. La végétation aquatique y est abondante, constituant une ressource alimentaire importante pour les poissons fourrages, qui sont eux-mêmes une proie pour les poissons prédateurs. Brochets, sandres, silure, ablettes, brèmes, gardons, carpes et perches sont les espèces caractéristiques de cette zone. Les températures peuvent dépasser les 20°C et les eaux sont plus profondes, souvent plus stagnantes.

La zone à flets

Ces zones correspondent aux estuaires, où les eaux douces des rivières rencontrent les eaux salées marines. Elles constituent la porte d’entrée des espèces migratrices qui remontent les cours d’eau pour accomplir les grandes étapes de leur cycle biologique. Les espèces présentes sont donc capables de tolérer des niveaux de salinité élevés. Parmi les principales, on retrouve le saumon atlantique, la truite de mer, l’anguille européenne, les aloses, les lamproies, le mulet, le flet, etc.

La présence ou l’absence de certaines de ces espèces constitue un indicateur de l’état écologique des rivières. Il est en effet possible d’observer une espèce dans une zone où sa présence n’est pas attendue, ce qui peut révéler un déséquilibre. L’analyse des facteurs environnementaux (qualité d’eau, hydromorphologie, continuité écologique, etc.) permet alors de mieux comprendre l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques (pollution, rectification du lit mineur, obstacles à la circulation, etc.). Les activités humaines influencent fortement la répartition des espèces piscicoles dans nos cours d’eau. Les poissons doivent donc être considérés comme de précieux bioindicateurs de la qualité des écosystèmes aquatiques. La disparition des espèces les plus sensibles doit être perçue par la société comme un véritable signal d’alerte.

Le brochet : une espèce bio-indicatrice.

© Muséum National d’Histoire Naturelle